Weiterbildung/ Text-Management/ Design

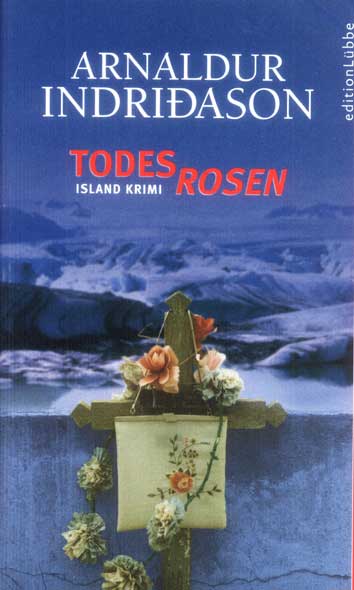

Todesrosen

Bergisch Gladbach: editionLübbe 2008

301 Seiten

ISBN 978-3-7857-1612-0

Es ist in Europas höchstem Norden kaum anders als in seinem tiefsten Süden. Kälter, das ja. Auch heller in den Sommernächten. Menschenleerer gewiß. Aber menschlicher nicht unbedingt. Denn es gibt Korruption und Drogenkriminalität wie anderswo auch. Nicht ganz so viele Morde - doch wenn, dann fantasievoll arrangiert. Wie der, mit dem Todesrosen beginnt, der neunte ins Deutsche übersetzte Roman des 1961 geborenen und in seiner Heimat Island längst zu den Spitzenautoren zählenden Arnaldur Indrišason.

Da will ein junges Pärchen den Heimweg von einem heißen Tanzvergnügen zu einer noch heißeren Liebesbegegnung auf Reykjavíks altem Friedhof nutzen, doch gerade als man es sich im Gras neben einer Grabstelle so richtig gemütlich gemacht hat, wird nicht weit davon entfernt eine nackte Frauenleiche entsorgt - wirklich lusttötend. Zumal die junge Tote ausgerechnet auf dem Grab des isländischen Freiheitskämpfers Jón Siguršsson zu ihrer zwischenzeitlich letzten Ruhe kommt. Der stammt aus den Westfjorden und setzte sich im 19. Jahrhundert für die Unabhängigkeit Islands von Dänemark ein, ohne dies zu seinen Lebzeiten wirklich zu erreichen. Und auch Birta, die Ermordete, kommt aus jener langsam verödenden nordwestlichen Ecke des Landes, in der es nach der Einführung von Quoten für die vom Fischfang lebende Bevölkerung kaum mehr Arbeits- und Lebenschancen gibt.

Was hat eine Drogenabhängige mit jenem Mann zu tun, an dessen Geburtstag, dem 17. Juni, Island jährlich seinen Nationalfeiertag begeht? Wie hängen Geschichte und Gegenwart in diesem vertrackten Fall zusammen? Vor diesen Fragen stehen Kommissar Erlendur und seine Kollegen von der Reykjavíker Kriminalpolizei. Bevor sie am Ende ironischerweise herausfinden, dass die Siguršsson-Fährte eine falsche war und geschichtliche Kenntnisse unter der heutigen Bevölkerung Islands in weitaus geringerem Maße verbreitet sind als vermutet, müssen sie eine weite Reise machen, die sie auch zu den Quellen der nationalen Identität führt.

Am Ende gibt es einen Täter, aber der wird hoffentlich unbehelligt bleiben. Und es gibt Hintermänner, die die Macht und das Geld besitzen, sich abzusetzen, freizukaufen oder ganz legal ihre Süppchen auf Kosten vieler anderer weiterzukochen. Kommissar Erlendur, der dieselben Probleme mit seinen beiden Kindern hat wie die Eltern der ermordeten Birta mit ihrer Tochter, ist noch ein bisschen melancholischer geworden und sein junger, taffer Assistent bekommt ausgerechnet jene aufstrebende Unternehmerin ab, deren Friedhofsvergnügen zu Beginn des Romans so grässlich endete.

Todesrosen erzählt von einem Island, das näher herangerückt ist an Europa. Es erzählt von Chancen, die sich dadurch bieten, meist freilich von den die Falschen genutzt. Es erzählt vom ländlichen Leben der Fischer, wie es einmal war, und vom Leben der Junkies und Kleinkriminellen, wie man es inzwischen in den größeren Städten beobachten kann. Von Landflucht ist die Rede und von Armut und Verzweiflung. Ein bisschen Antiamerikanismus schwingt - wie immer bei Indrišason - mit und viel Wehmut. Es läuft etwas schief in dieser Gesellschaft, die sich einst an der Peripherie befand und nun Schritt für Schritt aufholt, um dahin zu kommen, wo andere längst sind. Ob das ein Ort sein wird, wo Milch und Honig fließen, wird in diesem Roman leise bezweifelt. Mit Humor, Einfühlsamkeit, Patriotismus und ein wenig gerechtem Zorn.

Die Edition Lübbe hat die Bücher um das Kriminalistentrio des isländischen Bestsellerautors nicht in ihrer Originalreihenfolge ins Deutsche übertragen. Bisher existieren acht, sieben davon sind übersetzt. Todesrosen ist in der Chronologie der Serie Band 2, erscheint bei uns aber jetzt als siebenter. Das ist nicht schlimm, handelt es sich doch jedesmal um einen abgeschlossenen Fall, nur die stets mitthematisierte persönliche Entwicklung der drei Ermittler - Erlendur, Elínborg und Siguršur Óli - könnte gelegentlich Rätsel aufgeben. Um dem vorzubeugen, wird den Lesern, bevor es richtig losgeht, noch einmal die genaue Abfolge der Reihe vor Augen geführt. Auch die beiden farbigen Überblickskarten auf den Innenseiten der Buchdeckel - einmal Island, einmal die Hauptstadt Reykjavík - sind außerordentlich nützlich. Jedenfalls habe ich sie während der Lektüre weit mehr als nur einmal zu Rate gezogen.

Wenn man über isländische Literatur schreibt, muss man ständig in den Sonderzeichen kramen. Wo ist jetzt wieder das "Thorn"? Man braucht es doch, um den Namen der verwirrend schönen Bergžora richtig zu schreiben. Und wie spricht sich das Ding aus? Aha, wie ein hartes englisches "th". Und erzeugt wird es auf der Tastatur, indem ein Finger der linken Hand das ALT gedrückt hält, während man mit der Rechten die Zahlenkombination 232 eingibt (Aber Achtung! Nur auf dem Ziffernblock rechts!). Na also, das ist es ja schon: ž! Puh, was für ein Aufwand. Arnaldur Indrišason mag ihn geahnt haben, wenn er den Historiker Ingjaldur - Gott sei Dank ohne Sonderzeichen, aber auch nicht gerade leicht auszusprechen! - über die behauptete Absenz isländischer Thrillerliteratur sinnieren lässt: "Schon allein die Namen wären undenkbar in einem Kriminalroman ..." Nun, Indrišason widerlegt diese allzu schlichte These seit Jahren auf beeindruckende Weise. Auch im deutschsprachigen Raum ist sein Marsch unter die nordischen Top-Autoren wohl nicht mehr zu verhindern. Doch wäre es nicht angezeigt, statt des unnötigen Hinweises, dass man sich zwischen Reykjavík und Neskaupstašur heute üblicherweise duzt, einmal jene Buchstaben auf einer einleitenden Seite vorzustellen, die man in unserem Sprachraum weder in Schrift noch Laut kennt? Das nur als freundlicher Hinweis an den Verlag. Ansonsten: Weiter so!

© 2008 by Dietmar Jacobsen/ Alle Rechte beim Autor

Lesen Sie bitte hier meine letzten Rezensionen

Zum Seitenanfang

Zur Startseite